大きなハチのように派手な羽音をたてて飛ぶホウジャクはスズメガの仲間。

2cmほどの口吻を突き出し、ホバリングしながら吸蜜します。

2cmほどの口吻を突き出し、ホバリングしながら吸蜜します。

アリみたいにおなじ穴に何匹も出たり入ったりしているのは、なにか奇妙な気がします。

アリみたいにおなじ穴に何匹も出たり入ったりしているのは、なにか奇妙な気がします。

オンブバッタの体色は緑と薄茶がある。

オンブバッタの体色は緑と薄茶がある。 「オンブバッタ」という呼び名は、まるで子供たちが適当に付けたみたいで、子供心にもきっと正しい別名があるに違いないと思っていたが、しかしこれが正しい和名なのです。

「オンブバッタ」という呼び名は、まるで子供たちが適当に付けたみたいで、子供心にもきっと正しい別名があるに違いないと思っていたが、しかしこれが正しい和名なのです。

いつも羽をひらひらしながら飛ぶとは限らない。グライダーのように滑空。

いつも羽をひらひらしながら飛ぶとは限らない。グライダーのように滑空。 羽を少し下に折り、気流をつかまえて優雅な飛翔

羽を少し下に折り、気流をつかまえて優雅な飛翔 足を後ろに伸ばし、空気抵抗を避けるように飛ぶ。

足を後ろに伸ばし、空気抵抗を避けるように飛ぶ。

収穫時期は7、8月。実をつけた樹は可憐で美しい。

収穫時期は7、8月。実をつけた樹は可憐で美しい。 ブルーベリーの葉の上にイナゴの幼虫

ブルーベリーの葉の上にイナゴの幼虫

ヤマトシジミ

ヤマトシジミ ナツアカネ

ナツアカネ ニホンアマガエル

ニホンアマガエル ヤゴの抜け殻

ヤゴの抜け殻 トリノフンダマシ(コガネクモ科のクモ)

トリノフンダマシ(コガネクモ科のクモ) チョウセンカマキリ

チョウセンカマキリ イナゴの乱舞

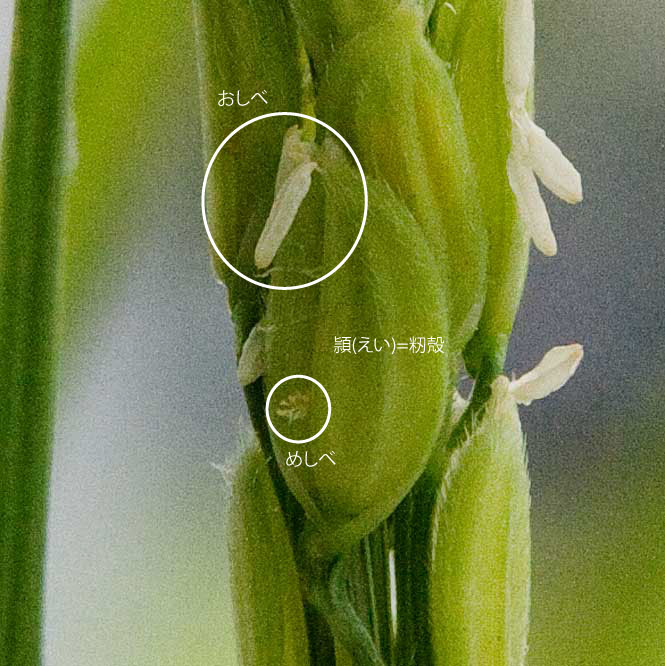

イナゴの乱舞 田植えから約70日、黒川の田んぼにもやっとイネの花が咲きだして、稔りの秋を予感させる。

田植えから約70日、黒川の田んぼにもやっとイネの花が咲きだして、稔りの秋を予感させる。 イネの開花は穂がでてきた日の翌日の午前中に始まり、2時間ほどで終了する。イネの成長は個体差と環境差があるため、黒川での開花期は1週間以上続く。

イネの開花は穂がでてきた日の翌日の午前中に始まり、2時間ほどで終了する。イネの成長は個体差と環境差があるため、黒川での開花期は1週間以上続く。 イネの開花とは、えい(もみがら)が左右に割れて口を開き、そこからおしべが外に姿をみせ、おしべの根元(えいの中)のめしべが授粉する状態をいう。

イネの開花とは、えい(もみがら)が左右に割れて口を開き、そこからおしべが外に姿をみせ、おしべの根元(えいの中)のめしべが授粉する状態をいう。 開花が終わったえいには、すでにもみ(籾)の雰囲気がある。先端にある針状の突起はのぎ(禾=芒)。野生時代のイネには、これで獣に付着して種を運ばせる働きがあったらしい。

開花が終わったえいには、すでにもみ(籾)の雰囲気がある。先端にある針状の突起はのぎ(禾=芒)。野生時代のイネには、これで獣に付着して種を運ばせる働きがあったらしい。

キュウリの葉の裏にとまったノコギリカミキリ

キュウリの葉の裏にとまったノコギリカミキリ コバルトブルー色の宝石のような目をしたミスジミバエ。

コバルトブルー色の宝石のような目をしたミスジミバエ。 ナツアカネ

ナツアカネ ウリハムシ

ウリハムシ キムネクマバチ

キムネクマバチ オオチャバネセセリ

オオチャバネセセリ ニホンアマガエル

ニホンアマガエル 今朝の収穫。

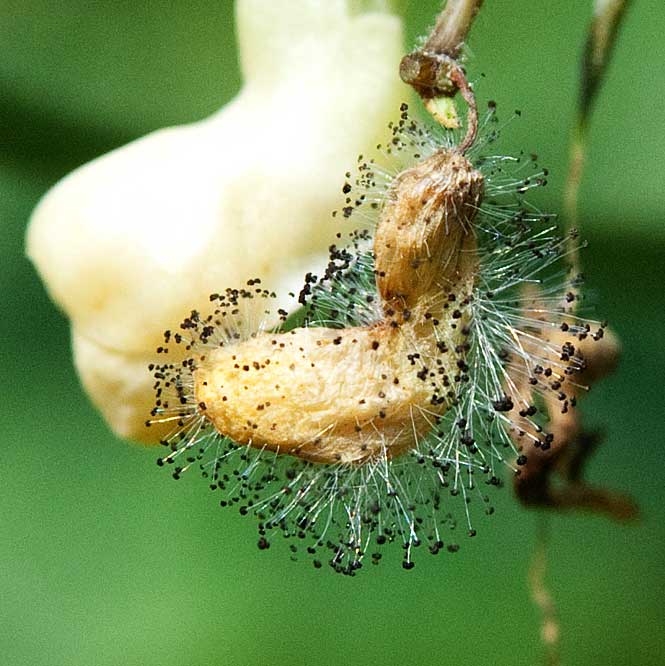

今朝の収穫。 インゲン畑の中で、不思議なものを発見しました。枯れてしまったインゲンのつぼみが、なにかに取り付かれているようなので、思わず近づいてみたのです。すると枯れたつぼみ全体が、まるで無数のマチ針で突き刺されたようになっていました。

インゲン畑の中で、不思議なものを発見しました。枯れてしまったインゲンのつぼみが、なにかに取り付かれているようなので、思わず近づいてみたのです。すると枯れたつぼみ全体が、まるで無数のマチ針で突き刺されたようになっていました。 針というよりは、その1本1本が、微細なガラス繊維のような光沢をもっている。これは菌類ですね。キノコのように黒い頭の部分に胞子があるのでしょうか‥。

針というよりは、その1本1本が、微細なガラス繊維のような光沢をもっている。これは菌類ですね。キノコのように黒い頭の部分に胞子があるのでしょうか‥。

葉にしがみついたままミイラ状になっている。ショウガの葉は成長しているのに、そこの部分だけは今も締めつけられていて、丸まったままだ。

葉にしがみついたままミイラ状になっている。ショウガの葉は成長しているのに、そこの部分だけは今も締めつけられていて、丸まったままだ。 胴体はすっかり干涸びてしまっている。

胴体はすっかり干涸びてしまっている。

左からルリタテハ、キイロスズメバチ、クワガタ(名不明)、カナブン、カブトムシ(♀)

左からルリタテハ、キイロスズメバチ、クワガタ(名不明)、カナブン、カブトムシ(♀) 平和に見えたのもつかの間、キイロスズメバチが突然カナブンを攻撃した。きっかけは不明。カナブンはずっとおなじ調子で樹液を吸っていただけのように見えたが‥‥。

平和に見えたのもつかの間、キイロスズメバチが突然カナブンを攻撃した。きっかけは不明。カナブンはずっとおなじ調子で樹液を吸っていただけのように見えたが‥‥。 キイロスズメバチの攻撃に無抵抗なカナブン。ほかの昆虫たちは樹液の吸引に夢中のようだ。

キイロスズメバチの攻撃に無抵抗なカナブン。ほかの昆虫たちは樹液の吸引に夢中のようだ。 キイロスズメバチの威嚇はエスカレートし、ついにカナブンの背中に飛び乗ってしまった。

キイロスズメバチの威嚇はエスカレートし、ついにカナブンの背中に飛び乗ってしまった。 カナブンの背後に回り、幹から引きはがそうとする。

カナブンの背後に回り、幹から引きはがそうとする。 カナブンはキイロスズメバチにつかまれたまま落下した。

カナブンはキイロスズメバチにつかまれたまま落下した。 このあとルリタテハも追い払い、ふたたび樹液を吸いだした。

このあとルリタテハも追い払い、ふたたび樹液を吸いだした。 農道に緑のトンネルをつくるカシノキ。この木の根元部分から、昆虫をひきよせる樹液がでている。

農道に緑のトンネルをつくるカシノキ。この木の根元部分から、昆虫をひきよせる樹液がでている。

ヤツガシラの葉にとまったチャバネセセリ

ヤツガシラの葉にとまったチャバネセセリ ナミアゲハ(アゲハチョウ)

ナミアゲハ(アゲハチョウ)

ニジュウヤホシテントウ(別名テントウムシダマシ)

ニジュウヤホシテントウ(別名テントウムシダマシ) クロウリハムシ

クロウリハムシ オンブバッタ

オンブバッタ 葉の裏にナナホシテントウの幼虫

葉の裏にナナホシテントウの幼虫